Специфика русского романтизма

![]()

На общемировую ситуацию, созданную Великой французской революцией, в России накладывались собственные социально-политические факторы. Из них важнейшими стали Отечественная война 1812 г. и декабристское восстание 1825 г. Важно обратить внимание на некоторый внешний антагонизм этих факторов: первое событие засвидетельствовало цельность и единство русского государства, второе же его глубокие противоречия.

К началу XIX в. русская литература уже пережила (но не преодолела) общеевропейское художественное течение — классицизм. Главное русло литературной эволюции в первой половине века было в России таким же, как и на Западе: сентиментализм, романтизм и реализм. Но облик каждой из этих стадий был чрезвычайно своеобразным, что определялось как переплетением и слиянием уже известных элементов, так и выдвижением новых — тех, которые западноевропейская литература не знала или почти не знала.Уплотненностью художественной эволюции русской литературы объяснимо и то, что в русском романтизме трудно распознать четкие хронологические стадии. Несмотря на это историки литературы делят русский романтизм на несколько — три или четыре — периода: например, начальный период (1801—1815), период зрелости (1816—1825) и период последекабристского развития. Схема эта примерная, так как по крайней мере первый и третий периоды качественно неоднородны и не обладают хотя бы относительным единством творческих принципов, которое отличало, например, периоды иенского и гейдельбергского романтизма в Германии.

Главенствующие фигуры начального периода русского романтизма — Жуковский и Батюшков. Переданное ими настроение разочарования еще оставалось в рамках сентиментального элегизма и не достигло ступени отчуждения, резкой вражды и разрыва с действительностью; это позволяет видеть в их творчестве самые первые шаги романтизма. Однако перед нами глубоко отличные философские и творческие системы. У Жуковского — «жалобы на несвершенные надежды, которым не было имени, грусть по утраченном счастии, которое бог знает в чем состояло» (Белинский), томительное стремление «туда!», прелесть воспоминаний и неотчетливых видений — текучая и едва уловимая жизнь сердца, тот комплекс чувств и эмоций, который русская критика назвала «романтизмом средних веков». У Батюшкова же — эпикуреизм, радость жизни, пластичность и изящная определенность формы — словом, то сходство с классической литературой античности, которое отдаляет его поэзию от романтизма.

Следующий период русского романтизма более целен и, ведь доминирующей силой его стало творчество Пушкина, в первую очередь как автора «южных поэм». Хронологические рамки этого периода можно определить началом 20х годов, примерно с 1822 г. (год выхода «Кавказского пленника») до середины 20х годов, когда появился основной массив русских романтических поэм. Именно под влиянием Пушкина и преимущественно в жанре поэмы были выработаны главные романтические ценности, сложился ведущий тип конфликта. Вместе с тем обозначились и оригинальные черты русского романтизма, отличающие его, например, от романтизма восточных поэм Байрона: уничтожение «единодержавия» (термин В. М. Жирмунского) главного героя, экстенсивность описаний, заземленность и конкретизация мотивов отчуждения.

Дальнейшая периодизация романтизма условна из-за отсутствия внутреннего единства и цельности явления. В это время (хронологически определяемое — конец 20-х — 40-е гг.) романтическое движение разбивается на множество отдельных потоков. Это и философская поэзия любомудров, и философская проза В. Ф. Одоевского, наиболее ярко представленная его циклом «Русские ночи» (1844); и поэзия Языкова, Баратынского и Тютчева; и социально-бытовая, светская и также восточная, кавказская повесть Бестужева-Марлинского; и Гоголь как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (1831—1832), Лермонтов. Хотя романтические тенденции заметны и после 40х годов, после Лермонтова, можно считать, что в его лирике, поэмах («Мцыри», 1839 и «Демон», 1829—1839) и в драме «Маскарад» (1835—1836) русский романтизм достиг одной из высших точек своего развития. Об этом позволяет говорить предельное развитие романтического конфликта, углубление внутренних противоречий, в частности сопроникновение противоположных начал (добра и зла).

Характерно, что еще в период главенства романтизма (примерно на рубеже 20—30х годов) в русской литературе зарождается реализм. Следующее десятилетие оба течения — романтическое и реалистическое — сосуществуют; но и в дальнейшем, когда реализм занимает доминирующее место, романтическая струя никогда окончательно не пресекается. После «Евгения Онегина» осмысление и переосмысление типа романтика — постоянная тема русской литературы (Пискарев в «Невском проспекте» Гоголя, Иван Васильевич в «Тарантасе» Соллогуба, Александр Адуев в «Обыкновенной истории» Гончарова; Круциферский в «Кто виноват?» Герцена и т. д.), что имеет аналогию и в соответствующих персонажах западноевропейского реализма.Константин Николаевич Батюшков (1787—1855) и Василий Андреевич Жуковский (1783—1852). Оба поэта первоначальным эстетическим воспитанием связаны и с классицистической, и с сентиментально-предромантической традициями. Жуковский начинает с похвальных и философско-моралистических од, Батюшков — с сатиры, басни, послания — традиционных жанров классицизма, постепенно утрачивающих признаки жанровой иерархичности. Средние жанры становятся в это время господствующими, и в их пределах совершаются литературные открытия и Жуковского, и Батюшкова — открытия в области метода (становление романтизма) и языка.

Первым произведением, принесшим Жуковскому известность, был перевод элегии Т. Грея «Сельское кладбище» (1802). Здесь, как и в следующей, на этот раз оригинальной элегии «Вечер» (1806), поэтический облик Жуковского оформился в своих основных чертах, и позднейшие элегии «Славянка» (1815), «На кончину ее величества королевы Виртембергской» (1819) — лучшие у Жуковского — не изменили его кардинально, хотя и ознаменовали новый этап эволюции поэта. Психологические понятия потенциально аллегоричны у Жуковского, и именно это создает ощущение призрачности, ирреальности, но которое, скорее, следует связывать не с развившимся романтическим субъективизмом, а с символизмом как предромантической чертой.

В жанре песни, романса (обновленных Жуковским) также обнаруживается тяготение Жуковского к метафорической и аллегорической стихии. Отчасти это было связано с воздействием Шиллера; в переводах из Шиллера впервые возникает поэтический образ, который затем станет у Жуковского устойчивым обозначением двоемирия («Путешественник», 1809). Из аллегории вырастает символ с присущей ему многозначностью; «здесь» — это «дол туманный, мрак густой»; «там» — «волшебный край чудес» («Желание» (Романс), 1811). Вся художественная система этих и более поздних стихов Жуковского раскрывает понятие «Sehnsucht» — стремление к запредельному, вечно уходящему — одно из центральных понятий немецкой романтической эстетики. Это уже романтическая стилистика, сопротивляющаяся рационалистическому, и в том числе аллегорическому, толкованию; предметный мир стихов Жуковского в то же время несет и некий сверхсмысл, заключенный в подтексте. В песнях, романсах Жуковский реформирует русский вариант жанровой традиции едва ли не в большей степени, чем в элегии.

Баллада

М. фон Швиндт «Лесной царь»

Происходит открытие нового жанра, баллады. Предпосылки к появлению баллад Жуковского уже были созданы и «чувствительной балладой» Карамзина («Раиса», 1791), и широким распространением «готических романов». Все эти поиски не привели к утверждению русской баллады как особого жанра, со своей поэтикой и эстетикой, в то время как первая же баллада Жуковского «Людмила» (1808) создала именно такой жанровый образец. Взяв один из наиболее популярных балладных сюжетов в поэзии Запада (сюжет «Леноры» Бюргера), Жуковский уловил его фольклорную основу и проецировал на национальный опыт. В ближайшие же годы он создает свою «Светлану» (1808—1812) — еще более фольклоризированную, погруженную в сферу народных поверий. В дальнейшем этот сюжет укрепился в поэтической традиции именно как русский и народный.

Творчество Жуковского конца 10х — начала 20х годов оказывалось как бы концентрированным выражением литературно-эстетических тенденций; оно завершило развитие русского предромантизма и обозначило начало романтического периода. В это время романтические тенденции определяются у Жуковского уже более отчетливо. В жанровом отношении его творчество почти не претерпело изменений, но эволюционировали поэтическая концепция и поэтический язык уже найденных форм. Пережитая Жуковским глубокая личная драма усилила свойственный его стихам тон смирения перед судьбой, приобретавший все более ясный религиозный и даже мистический оттенок. Он ясно сказался на лучших образцах лирики Жуковского, созданных в это время: «На кончину ее величества королевы Виртембергской» (1819), «Лалла Рук» (1821). Тема двоемирия выступает в них в особой философской модификации: земная жизнь есть страдание, но в самом страдании заложена та облагораживающая сила, которая открывает пути к небесному. Равным образом и прекрасное на земле есть залог существования иного, прекрасного мира. Отсюда особая смысловая нагрузка, падающая на совершенно определенные словесные темы и лирические мотивы Жуковского: самая концепция прекрасного, которое может быть познано только непосредственным переживанием и не имеет словесных эквивалентов; адекватный язык здесь — не слова, а молчание («Невыразимое», 1819). Поэтическое слово Жуковского возникает теперь в этом ореоле дополнительных и потенциальных смыслов, и, может быть, отчасти с этим связано стремление писателя к внешней простоте, отказ от стилистической украшенности, иногда даже от рифмы. Так строятся поздние песни и романсы, в частности «9 марта 1823» — воспоминание о последней встрече с М. А. Протасовой. Здесь за лаконичной и почти прозаичной словесной оболочкой раскрывается мотив тишины, организующий все стихотворение (самая смерть героини — «удаление» «тихого ангела») и в заключительных строках: «Звезды небес! // Тихая ночь!..» — раскрывающий свое символическое качество — приобщение к вечному, гармоническому миру. Это уже язык романтической лирики.

В «Эоловой арфе» (1814) — оригинальной балладе Жуковского — как бы соединились принципы его элегической и балладной поэзии: балладный сюжет размыт лирической стихией, он не выявлен, а вырастает из общей атмосферы таинственности и недосказанности, поддерживается эмоциональными пейзажными вставками. Здесь нашла себе место и концепция двоемирия — ощущение иного мира, незримо присутствующего в реальном, очень ясно в описании смерти героини: она не умирает, а плавно переходит в «очарованное там». Все это несколько противоречило свойственному романтической балладе наивному, чувственному изображению сверхъестественного.

Тот же круг тем мы находим и в балладах Жуковского в конце 10х и в 20е годы. В начале своего пути Жуковский предпочел Бюргера Шиллеру; сейчас он берет сюжеты у Шиллера («Рыцарь Тогенбург», 1818; «Кубок», 1831), Гёте («Рыбак», 1818), В. Скотта («Замок Смальгольм, или Иванов вечер», 1822), Уланда («Алонзо», 1831) — писателей романтических или интерпретированных как романтические (Гёте, Шиллер), с разных сторон разрабатывая одну лирическую ситуацию: неосуществленного соединения родственных душ; в «Алонзо» тема эта достигает кульминации в художественном мотиве вечной разлуки. Эти баллады сюжетно просты и иной раз статичны, но драматизм их едва ли не выше, чем «страшных» ранних баллад. Они лишены катарсиса; они оставляют героев (и читателей) в состоянии напряженного ожидания, ничем не разрешаемого.

Роль Жуковского в истории русской поэзии поистине неоценима: он явился завершителем преромантической и зачинателем романтической лирики. С помощью Жуковского, через Жуковского русская литература освоила многих великих художников Запада, прежде всего Шиллера, который стал восприниматься в России как поэт романтизма. Поэзия Жуковского, как проза Карамзина, возникла на рубеже двух литературных культур; она стала наиболее концентрированным выражением эпохи «промежутка», «становления», какой было в русской литературе начало XIX в., непосредственно подготовившее пушкинский период русской литературы.

В то время как Жуковский завершал своим ранним творчеством русскую предромантическую традицию, открывая пути романтической эстетике, Батюшков двигался к близким художественным результатам совершенно иным путем. Уроки М. Н. Муравьева, кружка Оленина и Вольного общества обращали его к французской и античной традиции. Вся сумма поэтических мотивов и тем раннего Батюшкова — вплоть до горацианского мотива удаления на лоно природы — принадлежит литературным эпохам, предшествовавшим преромантизму.

«Мои пенаты» полны античными реминисценциями. Но античный реквизит для раннего Батюшкова — литературная условность, обозначение определенного круга культурно-психологических ассоциаций, в котором предстает герой стихотворения, а вовсе не местный колорит. Герой «Моих пенатов» — не античный мудрец-эпикуреец, а современный человек, проецирующий себя на горацианскую традицию. В «Моих пенатах» мы имеем дело с неполной объективацией лирического героя: ленивый мудрец, наслаждающийся горацианским уединением, любовью, дружбой и поэзией, — это своего рода система метафор, эстетизирующих духовный облик лирического «я», за которым стоит сама личность поэта. «Мои пенаты» во многом предопределили дальнейшее развитие дружеского послания карамзинистского типа, самый облик лирического героя «Моих пенатов» в полной мере соответствовал либеральным устремлениям молодых последователей Карамзина, утверждая культ духовной свободы. Произведение стояло уже в преддверии новой фазы полемики с шишковистами, в которой батюшковское понимание «поэта» оказалось идеологически значимым.

В этих условиях Шишков осуществляет формальное объединение своей группы, и в 1811 г. организуется «Беседа любителей русского слова». В числе участников были Крылов, Державин; почетными членами в числе других были избраны Карамзин и Дмитриев — главы противоположной литературной партии. «Беседа» претендовала, таким образом, на роль своеобразной «академии», стоявшей над партиями и кружками и устанавливавшей литературные и языковые нормы. «Арзамасское общество безвестных людей» возникает как прямая пародия на «Беседу». Непосредственным поводом к созданию общества была постановка комедии А. А. Шаховского «Липецкие воды» (1815), где был осмеян «балладник» Жуковский. Основание «Арзамаса» было ответной акцией; в него вошли сам Жуковский, Д. В. Дашков, Д. Н. Блудов, Ал. Тургенев, В. Л. Пушкин, Вяземский, Батюшков и др., вплоть до молодого А. С. Пушкина. Борьба «Арзамаса» и «Беседы» способствовала формированию русской романтической литературы. Однако вопрос о мировоззренческой основе этих групп сложен. «Беседа», ориентированная на традиции классицизма, восприняла преромантические черты: атмосферу меланхолии, тяготение к религии и (пусть суженно понятым) национальным началам, народной поэзии. Напротив, «арзамасцы», в дальнейшем заявлявшие себя сторонниками романтизма, исповедуют просветительские идеи: рационалистическую точность слова, религиозный индифферентизм и даже скептицизм, политическое свободомыслие. «Французская» ориентация ясно сказывается в творчестве В. Л. Пушкина, раннего Вяземского, лицейского А. С. Пушкина. Такая диффузия эстетических идей характерна для эпох ускоренного литературного развития, к которым неприменимы критерии уже сложившихся направлений.

Отечественная война 1812 г. оказала существенное воздействие на литературную жизнь. К осмыслению самой войны в целом как исторического и социального феномена русская литература пришла позднее, однако уже в первые послевоенные годы предметом художественного изучения стали острейшие социальные проблемы просветительской историографии: проблема «свободы» и «тирании», монарха и народа, войны и мира и т. п. Все это привело к оживлению литературно-философских и литературно-публицистических жанров. В этой традиции лежали генетические корни будущей декабристской литературы.

К началу второго десятилетия романтизм занимает ключевое место в динамике литературных направлений в России, обнаруживая более или менее полно свое национальное своеобразие. Чрезвычайно рискованно сводить это своеобразие к какой-либо черте или даже сумме черт; перед нами скорее направление процесса, а также его темп, его форсированность — если сравнивать русский романтизм со старшими «романтизмами» европейских литератур. Эту форсированность мы уже наблюдали на предыстории русского романтизма — в последнее десятилетие XVIII в. — в первые годы XIX в., когда происходило необычайно тесное переплетение преромантических и сентиментальных тенденций с тенденциями классицизма.

Убыстренность развития наложила свою печать и на более зрелую стадию русского романтизма.

Во введении к настоящему тому отмечено, что романтическое движение в Западной Европе — прежде всего в литературе немецкой — начиналось под знаком полноты и цельности. Стремилось к синтезу все то, что было разобщено: и в натурфилософии, и в социологии, и в теории познания, и в психологии — личной и общественной, и, конечно, в художественной мысли, объединявшей все эти импульсы и как бы сообщавшей им новую жизнь. Человек стремился слиться с природой; личность, индивидуум — с целым, с народом; интуитивное познание — с логическим; подсознательные стихии человеческого духа — с высшими сферами рефлексии и разума. Хотя соотношение противоположных моментов представлялось подчас конфликтным, но тенденция к объединению рождала особый эмоциональный спектр романтизма, многокрасочный и пестрый, при преобладании яркого, мажорного тона. Лишь постепенно конфликтность элементов переросла в их антиномичность; идея искомого синтеза растворилась в идее отчуждения и противоборства, оптимистическое мажорное настроение уступало место чувству разочарования и пессимизма.

Русскому романтизму знакомы обе стадии процесса — и начальная и конечная; однако при этом он форсировал общее движение. Итоговые формы появлялись до того, как достигали расцвета формы начальные; промежуточные комкались или отпадали. На фоне западноевропейских литератур русский романтизм выглядел одновременно и как менее и как более романтичный: он уступал им в богатстве, разветвленности, широте общей картины, но превосходил в определенности некоторых конечных результатов.

Одна из первых попыток самосознания русского романтизма — трактат «О романтической поэзии» (1823) О. М. Сомова (1793—1833), прозаика, журналиста, критика, члена близкого декабристам Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. С опозданием на десять лет Сомов ставит ту же задачу, что Жермена де Сталь в книге «О Германии» (1813), — обосновать превосходство нового типа искусства европейских народов — романтического. В первых двух частях трактата, близко держась книги Сталь, перелагая ее важнейшие положения, Сомов говорит о западноевропейских литературах; в третьей части переходит к искомой романтической форме литературы русской. Эта форма мыслится им еще в духе самого полного национального единства. Разнообразные географические и этнографические зоны России, ее различные религии и мифологии (в том числе и магометанская, ибо в своем отечестве критик видит средоточие, «узел», связывающий западные традиции с восточными), наконец, различные исторические эпохи прошлого — все это слагаемые единого облика России и соответственно единой картины русской романтической поэзии.Идиллия

А.Л. Рихтер «Идиллия»

Очень скоро, однако, русский романтизм поставил под сомнение искомую цельность. Процесс этот демонстрирует идиллия, от Гнедича до Дельвига и Баратынского (в дальнейшем традиция уходит в большие жанры, в повесть и роман, если вспомнить «Старосветских помещиков» Гоголя или, скажем, «Обломова» Гончарова). Интенсивное развитие идиллии, вообще говоря, показательно для русской преромантической и романтической эпохи (В. А. Жуковский, Ф. Н. Глинка, В. И. Панаев и др.), так как оно вновь наглядно связывает романтизм с формами сентиментальными и даже классическими. Но при этом в русле идиллии русские авторы приходили к результатам совсем не идиллическим. По определению Гегеля, идиллия «отмежевывается от всех более углубленных и всеобщих интересов духовной и нравственной жизни и изображает человека в его невинности».

Прошло несколько лет от «первого опыта русской народной идиллии» до идиллии А. А. Дельвига (1798—1831) «Конец Золотого века» (1828), но как же изменилась картина! В форме идиллии продемонстрирован наступающий или наступивший конец идиллического состояния; само название произведения сформулировано Дельвигом с программной вызывающей дерзостью: это был действительно «конец Золотого века». В естественную невинную жизнь занесено семя зла и горя, люди чувствительные и нежные страдают и гибнут, и поэтому песни пастуха проникаются унынием и скорбью. В «Конце Золотого века» столь же программно проводятся параллели с Шекспиром: в сумасшествии и гибели Амариллы, настаивал Дельвиг в «Примечаниях» к идиллии, содержится «близкое подражание Шекспирову описанию смерти Офелии». Напомним, что шекспировское описание воспринималось как принципиально антиидиллическое, трагедийное, а сам Шекспир — воплощение нового, неклассического, но — по терминологии первой трети XIX в. — романтического искусства.

Те же диссонансы — уже в психологическом, натурфилософском, метафизическом обличье — фиксирует лирика в ее различных разновидностях: элегическая, философская, медитативная, пейзажная и т. д. Характерен пример П. А. Вяземского (1792—1878). Поэт, одним из первых в России поднявший знамя романтизма, чуть ли не впервые включивший у нас термин «романтизм» в литературный обиход, автор одного из первых манифестов русского романтизма «Разговор между Издателем и Классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» (1824), Вяземский развернул в своей лирике широкий спектр типично романтических мотивов, причем в их подчеркнуто заостренном, негармоническом, диссонирующем выражении. Тут и волнение страсти («Волнение», 1820), и роль субъективного переживания, самообман чувств («Мнимый счастливец», ок. 1825), и, конечно, разочарование («Негодование», 1820), горечь тоски и «хандры» («Хандра», ок. 1830). Содержание своего «Нарвского водопада» (1825) Вяземский толковал как аллегорию человеческой страсти («водопад не что иное, как человек, взбитый внезапною страстию...»); но это и граничащее с пантеистической аллегорией пейзажное изображение, моментальная зарисовка местности, и, поверх нее, другая, высшая аллегория: распавшейся природы, космоса, в котором открылось «противоречие», возник рокот и гул противоборствующих стихий.

Весьма важную роль в самоопределении русского романтизма — еще на начальной его стадии, в первое десятилетие века — сыграла баллада, которая ставила человека как бы на самую грань двоемирия, на очную ставку с высшими силами бытия: баллады Жуковского «Людмила» (1808), «Светлана» (1808—1812). П. А. Катенин (1792—1853) распространил принципы балладного мира на низшие сферы русской жизни, в ее просторечном, подчеркнуто грубом, «нестилизованном» выражении («Наташа», 1814; «Убийца», 1815; «Ольга», 1816). Но тем самым вновь была декларирована нецельность, антиномичность этой сферы, другими словами — ее изначально романтический характер.

Романтическая поэма

А. В. Поляков Иллюстрация к поэме «Кавказский пленник»

Однако резче всего контуры русского романтизма определились с возникновением лироэпического жанра романтической поэмы. «Новый литературный жанр «романтической поэмы», созданный Пушкиным по образцу «восточных поэм» Байрона, изображает действительность в преломлении субъективного лирического восприятия героя, с которым поэт отождествляет себя эмоционально» (В. М. Жирмунский). Структура романтической поэмы создавалась путем перенесения принципов элегии в эпический жанр. Не случайно Пушкин в письме к Горчакову определил жанр «Пленника» как «романтическое стихотворение». Однако в «южных поэмах» активно присутствует и другой — описательный — элемент. Это должно было быть описание жизни народной, экзотического этноса и одновременно характеров, полных дикой силы и энергии.

Восходя к Байрону, к его восточным поэмам, русская романтическая поэма с наибольшей полнотой проявила ведущий конструктивный принцип: описание судьбы центрального персонажа как эпического процесса отчуждения дублировалось в авторской линии, иначе говоря, в лироэпической разработке образа автора. Вместе с тем уже в «Кавказском пленнике» заметно отличие романтизма Пушкина от Байрона: «Байроническая характерология индивидуальности борется в ней с прорывами в объективное» (Г. А. Гуковский). Начало русской романтической поэме положил пушкинский «Кавказский пленник» (1822), оказавший сильнейшее воздействие на таких различных поэтов, как И. И. Козлов (1779—1840) и К. Ф. Рылеев (1795—1826). «Чернец» Козлова (1825), «Войнаровский» Рылеева (1825), а также «Беглец» (1831) А. Ф. Вельтмана, «Борский» (1829) А. И. Подолинского и бесчисленное множество других произведений обеспечили романтической поэме, а вместе с ней романтизму как художественному явлению невиданно широкую читательскую популярность.

Сила поэмы была в том, что, не ограничиваясь каким-либо статичным переживанием или коллизией, она демонстрировала именно судьбу персонажа, проходившего через более или менее обязательную последовательность стадий — от первоначального «мира» и гармонических отношений с окружающими через столкновения и ссоры, через разочарование, вызванное чаще всего изменой друзей и возлюбленной, к наиболее резким формам конфликта, выражающимся иногда в преступлении, почти всегда в разрыве со средой, бегстве или изгнании. Это был живой, и притом наглядный итог романтической философии разорванности бытия — итог тем более доступный для массового читателя, что русская поэма, в отличие от байроновской, а также, если обратиться к более позднему периоду, в отличие от поэмы Лермонтова, довольно смело заземляла и персонажей, и конфликты. Она опрощала и одомашнивала мотивы и цели действия, доводя их подчас до мотивов семейного счастья и устройства родимого очага, как в «Чернеце» Козлова; но при этом сполна сохраняла их страстно-напряженное, романтическое переживание, сохраняла непримиримость, или, вернее, неразрешимость и трагизм ситуации, коль скоро этим «домашним» мотивам и целям не суждено было исполниться. В конкретизации мотивов «мести», как и вообще всего комплекса душевных переживаний, при сохранении их страстной напряженности, неотменяемости и императивности цели, — одна из особенностей русского романтизма, по крайней мере до Лермонтова. Романтическая поэма сыграла в отечественном романтизме ведущую конструктивную роль, так как развитие романтической прозы (А. А. Бестужев-Марлинский, Н. А. Полевой, Н. Ф. Павлов и др.) и драматургии (А. С. Хомяков, позднее Лермонтов и т. д.) в значительной мере происходило путем переноса и трансформации на эпической и драматургической почве ее главной коллизии. Однако процесс этот происходил позже — в конце 20х и в 30е годы.

Важнейший общественно-политический фактор, повлиявший на развитие русской литературы 20х годов, в том числе и на формирование романтизма, — это декабризм. Преломление декабристской идеологии в плоскость художественного творчества — процесс чрезвычайно сложный и длительный. Не упустим, однако, из виду, что он приобретал именно художественное выражение. Нередко «литературный декабризм» отождествляли с неким внеположенным художественному творчеству императивом, когда все художественные средства подчинены внелитературной цели, проистекающей из декабристской идеологии. Эта цель, это «задание» якобы нивелировали или даже отодвигали в сторону «признаки слога или жанровые признаки». В действительности же все было гораздо сложнее. Степень — или, точнее, форма — влияния идеологии на материал зависела от многих причин, например, от жанра произведения, его предполагаемой аудитории, стилистической установки и т. д. Так, в «Законоположении „Союза благоденствия“» (1818) провозглашалось, что сила и прелесть стихотворений состоит в «живости писаний, в приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих», что «описание предмета или изложение чувства, не возбуждающего, но ослабляющего высокие помышления... недостойно дара поэзии». Для декабристской эстетики характерен примат «высоких помышлений», т. е. откровенная установка на воспитание гражданских воззрений и чувств. Устанавливалась также определенная моральная атмосфера произведения (и соответственно позиция его читателя): не равнодушие, но активность, «презрение к ничтожному» и борьба со «злонамеренным»; пристрастие не к словесным изыскам и пышности, но к смысловой содержательности и т. д. В цельном и заостренном оформлении этих положений — специфика декабристской эстетики; однако было бы весьма ошибочно воспринимать ее изолированно от предшествующей русской литературы. В самой своей «учительской» установке декабризм продолжал дидактические традиции русского Просвещения и классицизма. Декабристское движение содействовало созданию обширного пласта «слов-сигналов», устанавливающих род прочного взаимопонимания между литератором и читателем-единомышленником: гражданин, вольность, самовластье, тиран, кинжал, закон, надежда, общественное благо и т. д. Слово-сигнал заключало в себе более точный и политически конкретный смысл, чем казалось с первого взгляда: например, не просто надежда, но надежда на политические преобразования, не просто закон, но закон, вытекающий из неотъемлемых прав «естественного человека», т. е., закон естественный, сближающийся с понятиями «правда» и «справедливость» и т. д. С этой стороны оно действительно подчиняло художественный текст «внелитературной цели». Однако в творчестве Рылеева (как и в вольнолюбивой лирике Пушкина) слова-сигналы вливались в определенное стилистическое и жанровое русло: это была ода с опорой на ломоносовскую и державинскую одическую традицию; или элегия; или послание одического или сатирического толка. Но во всех случаях декабризм говорил вовсе не «чистым» языком политики, но языком художественных направлений и стилей.

Для декабризма была характерна смешанность направлений: рационализм русского классицизма и Просвещения растворялся в нем элегизмом преромантизма; в то же время все заметнее обозначалось в нем движение к романтизму. Но общеевропейское изменение политического и духовного климата не могло не сказаться на декабристах. В них новейший опыт отозвался не скептицизмом, но общим углублением картины мира и в связи с этим движением поэтического стиля — от моментов рационализма, просветительства, классицистической упорядоченности к более свободному и «беспримесному» романтизму.

В творчестве В. К. Кюхельбекера (1797—1846) этот процесс выразился, пожалуй, наиболее сложно, выявив добавочные и, на первый взгляд, неожиданные краски. Одна из них — изменение в понимании типа регионально-исторической культуры. Главные из этих типов в русском преромантическом и романтическом сознании (как и в западном) — античный, точнее даже гомеровский; затем северный, или оссиановский; наконец, восточный, пожалуй самый условный и широкий по составу. Восточный мир — это и мир Библии, и мир Корана, но в то же время это и Индия, и Иран, и Кавказ, и даже культура современных греков, борющихся за свое национальное освобождение. Освоение отечественной литературой этих многообразных миров протекало различными путями: или с помощью аллюзий, т. е. поверхностного декорирования картин русской жизни под иноязычные (самый простой, внешний способ); или на основе внутреннего уподобления: сближения двух типов культуры, т. е. их аналогичности.

Однако уже возникло и усиливалось стремление понять русский тип культуры как самостоятельный, освобожденный от аллюзионной привязки к иноязычным мирам, но в то же время не повторяющий их и в своих историко-этнографических реалиях, и общем колорите. Большие усилия в этом направлении затратили П. А. Катенин, отделявший (как указано Г. А. Гуковским) русский тип культуры от оссиановского и отчасти греческого и искавший опоры для самобытности в русской фольклорной поэтике, в древнерусских памятниках, а также в неприкрытой резкости и наготе простонародных понятий и речений. Его баллада «Убийца» была поставлена Пушкиным в один ряд с «лучшими произведениями Бюргера и Саувея» (т. е. Соути) именно потому, что в русском национальном материале Катенин нашел краски, передающие подлинный драматизм и противоречивость психологии.

Наряду с этой тенденцией обозначилось стремление понять самобытность и иноязычных миров, дать им, так сказать, право суверенного существования, независимо от современности и окружающих условий, выявить колорит места и времени. Ярче всего, пожалуй, эта тенденция выявилась в трагедии — в «Андромахе» (1818) Катенина и конечно же в «Аргивянах» Кюхельбекера (1823—1825). Именно в «Аргивянах» Кюхельбекер не только сделал заметный шаг в воспроизведении национального античного колорита, выпустил на подмостки сцены народ, толпу, но и попытался восстановить саму конструкцию античной драмы, включая использование хора.Все это показывает, какое своеобразное явление представляет собой декабризм в отношении литературных направлений и стилей. С одной стороны, он в большей мере, чем это было принято, ориентировался на «архаичные» стили и направления, «пополняя» свой романтизм красками, заимствованными с палитры классицизма и Просвещения. Но в то же время он довольно далеко заглянул вперед, может быть, дальше, чем другие романтики середины 20х годов, сдвигая всю романтическую систему в направлении реалистически понятого национального колорита, психологической дифференциации и широкой исторической панорамности.

Русская романтическая поэзия выявила довольно широкий спектр «образов автора», то сближающихся, то, наоборот, полемизирующих и контрастирующих друг с другом. Но всегда «образ автора» — это такая конденсация эмоций, настроений, мыслей или бытовых и биографических деталей, которая вытекает из оппозиции окружению. Связь индивидуума и целого распалась. Дух противостояния и дисгармонии веет над авторским обликом даже тогда, когда сам по себе он кажется незамутненно ясным и цельным.

Преромантизм знал в основном две формы выражения конфликта в лирике, которые можно назвать лирическими оппозициями — элегическую и эпикурейскую форму. Романтическая поэзия развила их в ряд более сложных, глубоких и индивидуально дифференцированных.

Это, например, «гусарская» оппозиция Д. В. Давыдова (1784—1839). Здесь разгул чувств, воспевание «шумных пиров», «радости», «веселья» или упоения битвой, застольного или воинского равенства всегда имеет своей подкладкой иное настроение, выдает побуждение, а подчас и волевой акт, простирающийся до «бегства» от общества, от людей, от «сборищ», «...Где жизнь в одних ногах, // Где благосклонности передаются весом, // Где откровенность в кандалах, // Где тело и душа под прессом // и т. д. («Гусарская исповедь»). Еще современная критика подметила, что «веселый юморизм» Д. Давыдова растворен «каким-то беспечным, простодушным и вместе насмешливым презрением к мелочным суетам прозаической жизни» (Н. И. Надеждин). Это презрение поднималось нередко до высоких гневных нот, до полускрытых и открытых инвектив и медитаций.

Далее, это «эллинская», анакреонтическая оппозиция Дельвига. «Эллинизм» и античная цельность стали для современников почти каноническими знаками облика Дельвига. В духе дисгармонии мыслилось противостояние цельного в себе поэта окружающей жизни; сама его ранняя смерть стилизовалась как типично романтический уход, бегство поэта-романтика («Оставил ты бренную землю, // Мрачное царство вражды, // Грустное светлой душе!» — Гнедич). Проницательнее других оказался все же И. В. Киреевский, усмотревший контраст, соединение противоположных стихий в самом творчестве Дельвига: муза поэта не чисто классическая, «на ее классические формы» он «набросил душегрейку новейшего уныния»; причем подобное соединение пластики «с поэтическими переливами сердечных оттенков» критик считал принадлежностью вообще новейшей поэзии. Весь строй и тон поэзии Дельвига подтверждает вывод критика: над его внешне беспечным весельем нависает ощущение сиюминутности и кратковременности («Не часто к нам слетает вдохновенье, // И краткий миг в душе оно горит...» — «Вдохновение»).

Авторскую позицию Н. М. Языкова (1803—1846) тот же И. Киреевский проницательно определил как «стремление к душевному простору». Это стремление преображает традиционное эпикурейство и гедонизм в воодушевленное преклонение перед стихийной силой бытия, в род поэтического «восторга»; вызывает необычайно смелое сближение мотивов разгульного пиршества, любви и высокого, священнодействующего творчества. Но была и другая сторона языковского «стремления к душевному простору» — отчуждение от духовного рабства, от нравственной зависимости, диктата официальной мысли и морали. Следует добавить, что с Языковым, соперничавшим в этом отношении с самим Пушкиным, в русскую поэзию пришло замечательное техническое совершенство, метафорическая смелость, особая «языковская ковка», выразившаяся, в частности, в переходе от упорядоченной строфики к «свободно» льющемуся стиху.

Сказанным, разумеется, не исчерпывается ни общая картина русской поэзии этого периода, ни вариантность сформировавшихся в ней «образов автора».

Во второй половине 20х годов заметно возрастает популярность прозаических жанров — явление, которое воспринималось современниками чуть ли не как окончательное вытеснение стихов прозой. В 1836 г. Белинский в статье «Ничто о ничем...» констатировал: «Пора стихов миновала в нашей литературе; наступила пора смиренной прозы». Слова эти прозвучали излишне категорично, что объяснялось и недооценкой многих поэтических явлений (лирика Пушкина 30-х годов, Баратынский, Тютчев, философская поэзия бывших любомудров и т. д.). Тем не менее вывод об эффективном развитии прозаических жанров, о том, что проза — знамение времени, был справедлив.

Обычно переход к прозе отождествляется историками русской литературы с переходом к реализму. Но логическое развитие не во всем совпадает с действительной полнотой живого процесса. Особенность прозы 20—30-х годов — в ее недвусмысленной романтической направленности, в том, что движение к реализму осуществлялось через развитие и углубление романтических моментов. Говоря более конкретно, выработанное и открытое в других жанрах (прежде всего в лирической и лироэпической поэзии, в поэмах байроновского и пушкинского типа) проза переносила на новый материал.

Вспомним, как обстояло дело раньше. В лирике романтическая коллизия развертывалась во внебытовой, интимной сфере; в поэме — в экзотической колоритной сфере естественной национальной жизни (Кавказ, Крым, Бессарабия, Финляндия, стан волжских разбойников и т. д.) или в столь же экзотической колоритной сфере стилизованной истории. Удаленность, окраинность, дистанция «предела», «предела» территориального или исторического, являлись непременным условием возникновения романтического мира. Впрочем, романтическая же поэма принялась за «одомашнивание», осовременивание материала — «Чернец» Козлова с центральным персонажем — крестьянином и «светские» поэмы Баратынского «Бал» и «Наложница»; последние уже близки к «светским повестям».

Проза решительно продолжила эти усилия. В прозе тематический диапазон, новизна предмета изображения и его современность, знакомость, будничность — это факторы эстетические. Широкая классификация русской прозы по тематическому признаку начинается именно с конца 20х годов, с периода романтизма: светская повесть, повесть о художнике, чиновничья повесть, народная повесть и т. д.

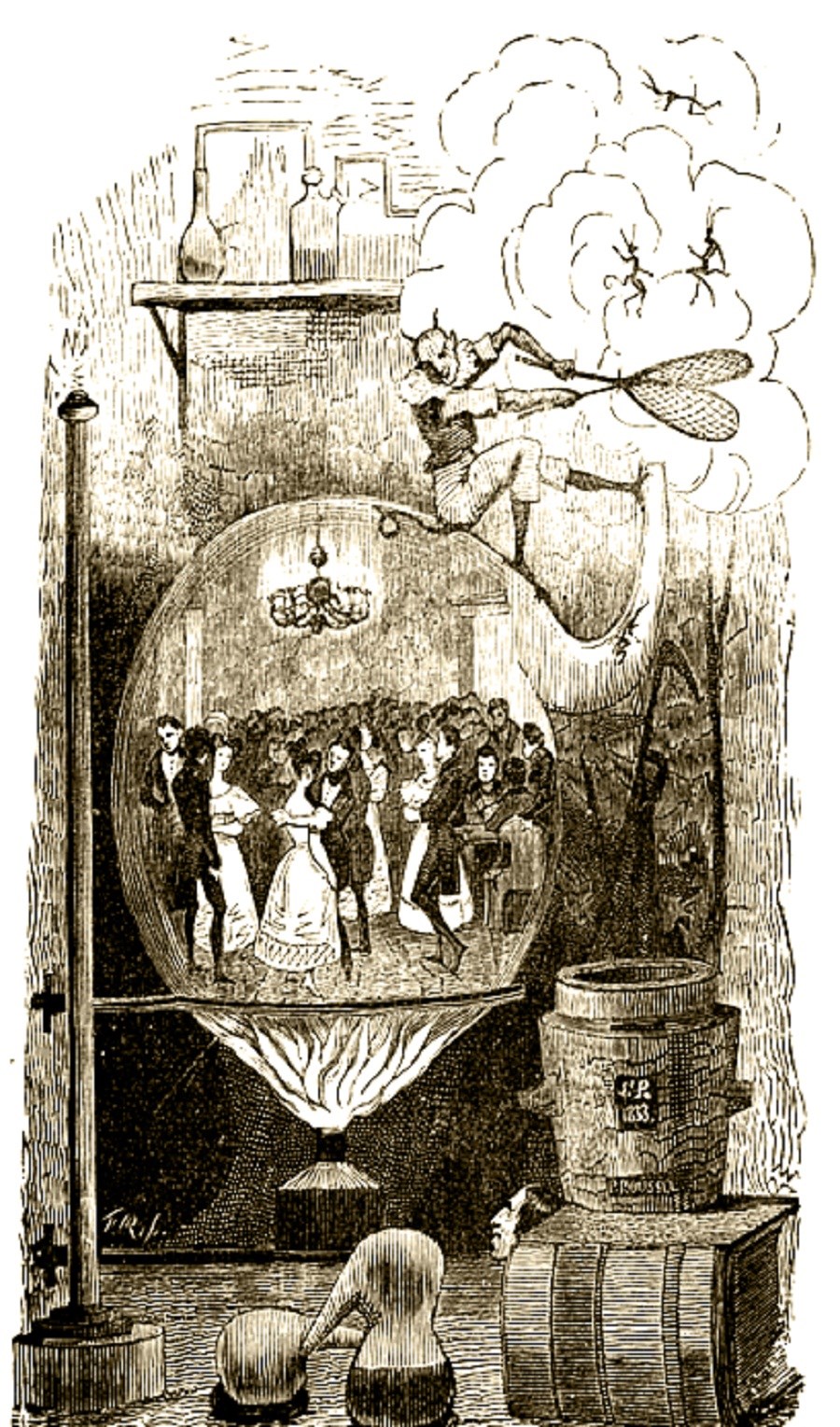

Светская повесть

М. Зичи «Бал»

Исподволь складывалось и понятие «светская повесть» — то как тематический корректив, то как указание на манеру, вкус. В романтической прозе внутрисветские отношения людей резче, определеннее, поскольку они подчинены антитезе центрального персонажа и окружения, в данном случае — светского. Это противостояние одного или нескольких избранных людей косной массе. А. А. Бестужев-Марлинский (1797—1837) как автор светских повестей поступал именно так: он ставил главного героя в «контраст со светом», проводил между ними резкую черту. Если романтические герои и порочны, то на свой лад: они не делят предрассудков и увлечения толпы; «холодность» (в которой был уличен Онегин) уступала место горячности и страстности, доводящей до конфликта со средой, порою до преступления и окончательного разрыва. Не было недостатка и в «резком злословии»: не только повествователь, но и сами герои сыплют эпиграммами, источают инвективы против света.

И все же в повести «Фрегат „Надежда“» Марлинский заверял: «О, поверьте мне: светская жизнь имеет свою поэзию...» Заверение не ироническое: просто в слово «поэзия» вкладывается многообразный смысл. Ведь такие, как Правин, — тоже питомцы света — это поэзия отпадения и противостояния. Но поэзия света — это и «поэзия порока», в которой блеск и красота таят в себе подернутое дымкой порочности, но, увы, неотразимое очарование. Наконец, это и поэзия зла: разбуженные светским соперничеством, воспитанные цивилизацией гибельные страсти достигают такой сосредоточенности и постоянства, что превращаются почти в надличную инфернальную силу. Поэзию зла остро чувствовал В. Ф. Одоевский (1803—1869), создавший образ княжны Мими, героини одноименной повести (1834). Вдохновительница светских интриг, неумолимая в своей ненависти, неистощимая в искусстве преследования очередной жертвы, княжна Мими оказывается полномочным представителем того «безымянного общества», которое «держит в руках и авторов, и музыкантов, и красавиц, и гениев, и героев», которое «ничего не боится — ни законов, ни правды, ни совести». Словом, перед нами почти демоническая персонификация зла, его высшая — или одна из высших — инстанция.

Бывают сквозные образы, особенно показательные для литературной эпохи. Для 20—30х годов, прежде всего для светской повести, таким образом является бал. Образ этот имел свое прошлое и будущее, но мы упоминаем этот образ, так как своей глубиной он обнажил различные пласты смысла, отличающие интересующую нас эпоху. Бал — образ глубокого смысла и у Марлинского, и у Одоевского, и у Н. А. Полевого (1796—1846), и у многих русских беллетристов 20—30х годов. Бал — образ механического мельтешения, пустой формы, вылощенного этикета. Формальность и этикетность бала превращает его в символ архаичного и отжившего. Но в то же время бал — и арена, почти знак острого соперничества, игры честолюбий и корыстных страстей под покровами приличия и любезности. Бал — холодная леденящая стихия, здесь «стынет грудь, мерзнет ум»; но здесь же «аккорд Моцарта и Бетховена и даже Россини проговорили утонченным чувствам яснее ваших нравоучений». Таков диапазон образа, чья фантастичность легко переходит в фантастику, а неистовство и эксцентрика движений граничат с безжизненностью: так возникает (разумеется, тоже имеющий вековые традиции) символ пляски смерти: «Если сквозь колеблющийся туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди... В быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело... и пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями...» (В. Ф. Одоевский, «Бал»).

Чиновничья, купеческая и народная повесть

А.Г. Венецианов «На жатве. Лето»

Обращаясь к другим жизненным сферам — чиновничьей, купеческой, народной, романтическая повесть сохраняет экстраординарность центрального персонажа, чей внутренний мир исполнен таинственных грез и высоких помыслов. Конфликт с окружением неизбежен при такой конституции героя, ибо «юный Гений» принужден влачить «унылую жизнь среди всевозможных препятствий». Тернистый путь «гениальной натуры», отмеченный отчуждением, одиночеством, находящий исход в безумии или преждевременной смерти; сила и неотвратимость противостояния этой натуры окружению образовывали своего рода устойчивую конструкцию романтической повести, каждый раз поверяемую на новом материале.

Но мы говорили, что и сам факт новизны материала оказывал свое воздействие на тип прозы. Суть процесса состояла в «высвобождении» материала, предъявлявшего свои права. То, что герой «Блаженства безумия» — чиновник, а «Черной немочи» — купеческий сын, еще почти условность; профессия или социальное положение — почти род одежды, при необходимости заменяемой на другую. Но в повести Погодина «Нищий» (1826) крестьянское происхождение персонажа — фактор значимый уже в своем фабульном развитии: и увод помещиком невесты крепостного Егора, и его безуспешная попытка отомстить обидчику, и последовавшая затем расправа, сдача в солдаты — все это ставило читателя лицом к лицу с русской крепостной действительностью, с ее живыми наболевшими вопросами. Не менее широк взгляд на народную жизнь в «Рассказах русского солдата» (1834) Н. А. Полевого, где также происходит переключение повествовательной перспективы: крестьянин-инвалид, бывший солдат, рассказывает автору свою историю.

Фантастическая повесть

Среди разновидностей прозы 20—30х годов была и такая, которая именовалась не по тематическому признаку, а исключительно по структурной особенности: говорим о фантастической повести или рассказе. Фантастическая повесть или рассказ черпали свое содержание из различных сфер жизни, возводя его до некоего общего, философского смысла. Фантастичность настраивала на восприятие этого смысла, была в какой-то мере художественным знаком, указанием на высшее значение повести. Вместе с автором «Человеческой комедии» русский автор мог бы сказать, что фантастические повести образуют второй слой над первым (над «сценами» «политической», «военной жизни»), так как в фантастических повестях жизнь изображена в своих коренных основах.

При этом русская проза постепенно изменяет тип фантастики. Фантастическая поэма предромантической и романтической поры (Жуковский, Подолинский, а позднее — Лермонтов) была историко-мифологической: в качестве субъекта, или носителя фантастики, в них выступали мифологические персонажи, олицетворявшие субстанциональные силы бытия: Бог, отпавшие от него ангелы, прежде всего Демон и т. д., а их история, по крайней мере в первоначальных стадиях (гармонии и отпадения), отождествлялась с мифологизированной историей человечества. Отголоски историко-мифологической фантастики заметны и в прозе, но это исключение. Как правило, фантастика русской прозы была современной: отступая от всеобщего материала мифологической истории, повесть погружала фантастику в психологию, нравы и быт современного человечества. Мифологемы и мифологические представления сохранялись лишь в виде частных источников отдельных сюжетных ходов (например, представления о перевоплощении человека в животное, о возвращении умерших, о магической силе портрета и т. д.).

Осовременивание фантастики выражалось также и в том, что наряду с формами прямой фантастики, открытым вмешательством в сюжет ирреальных сил (черта, ведьмы, а также лиц, вступивших с ними в преступный сговор), активно развивались формы так называемой завуалированной или неявной фантастики. Чудесные события представлялись таким образом, что возникала возможность их двойной интерпретации — с одной стороны, как действия ирреальных сил, с другой — как результата недоразумения или странности, вытекающих из реального стечения обстоятельств. С этой целью завуалированная фантастика разработала серию искусно скомбинированных приемов, разветвленную технологию фантастического, включая сюда форму роковых совпадений и предсказаний, форму слухов и предположений, форму таинственной предыстории, сообщаемой не от лица автора, но от лица персонажа, за достоверность сообщения которого автор «не ручается», и т. д.

Иллюстрация к «Пестрым сказкам» В.Ф. Одоевского

Бурно развивавшаяся в русской прозе завуалированная (неявная) фантастика несла в себе ту художественную мысль, что страшное и ирреальное скрываются в самой жизни, что действительность фантастичнее любой выдумки. В предисловии к «Пестрым сказкам» (1833) Одоевский писал: «...для одних читателей... сказки покажутся слишком странными, для других слишком обыкновенными; а иные без всякого недоумения назовут их странными и обыкновенными вместе». Это близко определению новеллы у Тика, писавшего о соединении, взаимозаменяемости в ней «чудесного» и «повседневного». Вообще развитие в русской прозе фантастического в сторону фантастики неявной, завуалированной отражало европейскую тенденцию — больше всего аналогий это явление находит в позднем немецком романтизме, особенно у Гофмана, встретившего в России в 20—30е годы широкое понимание и признание.

При этом русская проза была вдохновлена идеей самобытности, что применительно к фантастике означало: найти свой собственный облик фантастики, так сказать, фантастический местный колорит. Бестужев-Марлинский советовал писателям заглянуть в деревни, в маленькие городки, чтобы найти «ключ прямо русский, самородный без примеси»: «Сколько ужасов схоронено в архивной пыли судебных летописей! Но во сто раз более таится их в самом блестящем обществе» («Латник», 1832). Это значит, что в противовес многим традиционным обликам фантастики: библейскому, с различной степенью ассимиляции восточного колорита; средневековому рыцарскому; колориту «готических романов»; русская литература искала национально-самобытные формы местного колорита. Смелый опыт претворения «московского» материала в фантастическую повесть предпринял А. Погорельский (А. А. Перовский, 1787—1836) в «Лафертовской маковнице» (1825).

К 30-м годам в русской литературе — и теоретически, и практически — был поставлен вопрос и об оригинальном русском романе. Различие между романом и нероманом, как известно, достаточно подвижное и условное, тем не менее в поисках более сложных и глубоких художественных решений русская литература требовала именно романа, видя в нем как бы венец поэтических усилий. Главное направление — романистика историческая. «...В наше время под словом „роман“ разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании», — писал в 1830 г. Пушкин в рецензии на роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или русские в 1612 году».

Художественный историзм существовал как целая система признаков, сделавшая исторический роман — под пером Вальтера Скотта — ведущим жанром первой четверти прошлого века. У нас освоением этой системы занялась плеяда исторических беллетристов, не отличавшихся первостепенным дарованием, но все же сыгравших свою заметную роль. «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) воплотил новые принципы художественного историзма, пожалуй, наиболее наглядно».

Пушкин считал достижением Вальтера Скотта то, что он знакомит с историей «домашним образом». Сходное намерение довольно отчетливо ощущается в романе Загоскина, ощущается не только во множестве картин и описаний, вводящих нас в закулисную домашнюю жизнь различных групп населения, но — главным образом — в тесной, почти нерасторжимой, то открытой, то таинственно-неясной переплетенности частных и домашних судеб персонажей с большими историческими событиями.

Еще один путь созидания романной формы был связан с выдвижением персонажа, идейно близкого автору и в то же время воплощающего в себе облик современного молодого человека. Тем самым мотивировалось свободное повествование с переходом от одной сферы к другой, от героя к рассказчику, от описаний к лирике, от настоящего к воспоминаниям прошлого и т. д. Таков был роман «Странник» (1831—1832), принадлежащий перу А. Ф. Вельтмана (1800—1870). Примечательно, что сам Пушкин в это время работал над романом в стихах «Евгений Онегин», построенным на объединении и взаимодействии близкого автору рассказчика с обликом современного персонажа.

Наконец, был еще путь циклизации, т. е. объединения внешне самостоятельных (и первоначально печатавшихся отдельно) произведений в группы. Таков «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» (1828) Погорельского, куда вошла «Лафертовская маковница»; таково и самое полное и колоритное произведение этого рода — «Русские ночи» (1844) В. Ф. Одоевского. Обрамляющая все части цикла диалогическая форма, как это было и в западноевропейских циклах — «Фантазусе» Тика, «Серапионовых братьях» Гофмана и т. д., актуализировала содержание частей, объединяла их в некое новое произведение, подобное роману.

В целом массовая проза второй половины 20-х — 30-х годов не дала капитальных достижений. Но ее историко-литературная роль все же значительна. Опыт «светской повести» не прошел бесследно для «Героя нашего времени», а впоследствии — романов Л. Толстого. «Юрий Милославский» стимулировал творческую мысль автора «Капитанской дочки» (точки соприкосновения обеих повестей указаны Н. Н. Петруниной). Тот же «Юрий Милославский», а еще более другой роман Загоскина «Рославлев» послужили одним из предвестий «Войны и мира». Развитие фантастической повести, особенно укрепление в ней неявной фантастики, помогло оформлению художественной манеры Гоголя.Третий, романтический, период творчества связан с пребыванием Пушкина в южной ссылке (1820—1824). Творчество этих лет шло под знаком романтизма. В «южный» период были написаны поэмы «Кавказский пленник» (1821), «Гавриилиада» (1821), «Братья разбойники» (1821—1822), «Бахчисарайский фонтан» (1821—1823), начаты «Цыганы» (закончены в 1824 г. в Михайловском), задуманы и частично начаты «Вадим» (1822), поэма о гетеристах, «Актеон», «Бова», «Мстислав» (все наброски 1821—1822 гг.). «Кавказский пленник» принес славу, «Бахчисарайский фонтан», опубликованный с программным предисловием П. А. Вяземского, упрочил за Пушкиным положение главы русских романтиков. В 1824 г. в «Сыне отечества» М. Карниолин-Пинский в рецензии на «Бахчисарайский фонтан» заговорил о «байронизме»: «Бейрон служил образцом для нашего Поэта; но Пушкин подражал, как обыкновенно подражают великие Художники: его Поэзия самопримерна». В дальнейшем вопрос этот обсуждался И. Киреевским, Белинским. «Новый литературный жанр «романтической поэмы», созданный Пушкиным по образцу «восточных поэм» Байрона, изображает действительность в преломлении субъективного лирического восприятия героя, с которым поэт отождествляет себя эмоционально» (В. М. Жирмунский). Вместе с тем уже в «Кавказском пленнике» заметно отличие романтизма Пушкина от Байрона: «Байроническая характерология индивидуальности борется в ней с прорывами в объективное» (Г. А. Гуковский).

Структура романтической поэмы создавалась путем перенесения принципов элегии в эпический жанр. Не случайно Пушкин в письме к Горчакову определил жанр «Пленника» как «романтическое стихотворение». В том же письме, характеризуя героя поэмы, Пушкин подчеркнул принципиальное тождество его лирическому герою элегий 1820х годов: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века».

Однако в «южных поэмах» активно присутствует и другой — описательный — элемент. Это должно было быть описание жизни народной, экзотического этноса и одновременно характеров, полных дикой силы и энергии. С такой тенденцией были связаны и «Братья разбойники», и «Черная шаль», и «Песнь о вещем Олеге». Руссоистское противопоставление человека цивилизации и человека «дикой воли» получало в этом контексте новый смысл. Если Вяземский видел источник бунтарского пафоса в романтической личности, то для Катенина и Грибоедова истощенный и разочарованный «герой века» мог быть только рабом или жертвой. Носителем протеста был энергичный, сильный духом «разбойник» или «хищник». Сложный синтез этих двух поэтических идеалов определил неоднозначность пушкинской позиции и своеобразие его романтизма, сквозь не слишком глубокий байронизм которого проглядывала кровная связь с традицией демократической мысли второй половины XVIII в.

Михаил Юрьевич [3(15).10.1814, Москва – 15(27).7.1841, гора Машук близ Пятигор-ска; похоронен в с. Тарханы Пензенской губ.], рус. поэт, прозаик, драматург. Из старинного дво-рянского рода. Сын отставного армейского капитана. После смерти матери воспитание Л. взяла на себя бабушка Е. А. Арсеньева (урождённая Столыпина). Детство провёл в Тарханах, бабушкином имении; в 1820 и 1825 выезжал с ней на кавказские минеральные воды. В 1828–30 учился в Благородном пансионе при Моск. ун-те; в 1830–32 студент нравственно-политич. отделения ун-та. К 1828 Л. относил начало своего лит. творчества, отличавшегося в ранний период исключи-тельной интенсивностью: в 1828–32 он сочинил св. 300 стихотворений, 16 поэм («Черкесы», «Кавказский пленник», «Джюлио», «Последний сын вольности», «Исповедь», «Измаил-Бей», «Литвинка» и др.), трагедию в стихах «Испанцы» и две драмы в прозе [«Menschen und Leidenschaf-ten» («Люди и страсти»), «Странный человек»].

В июле – авг. 1832 Л. переехал в С.-Петербург, где, не сумев оформить перевод в С.-Петерб. ун-т, в ноябре поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Здесь, в неблагоприятной для лит. занятий обстановке, он почти не писал стихотворений, но работал над своим первым прозаич. сочинением – романом из времён Пугачёвского бунта «Вадим» (1832–34, не окончен). В нояб. 1834 Л. произведён в корнеты л.-гв. Гусарского полка, расквартированного в Царском Селе. В 1835 вышла поэма «Хаджи Абрек» – первое выступление Л. в печати за полной подписью [состоявшееся, вероятно, без ведома автора; до этого было опубликовано лишь одно стих. Л. – «Весна» (за подписью «L», альм. «Атеней», ч. 4, 1830)]. В 1835–36 Л. трижды безуспешно подавал в драматич. цензуру стихотв. драму «Маскарад», дважды её переделывая (2-я, осн. ред. «Маскарада» в 4 действиях опубл. с искажениями в 1842, полностью – в 1873; 3-я ред. под загл. «Арбенин» в 5 действиях опубл. в 1875), сочинял поэму на нац.-историч. материале «Боя-рин Орша» (опубл. в 1842) и сатирич. повесть в стихах «Сашка» (опубл. в 1882, не окончена). В 1836 Л. работал над социально-бытовым романом из совр. жизни «Княгиня Лиговская» (опубл. в 1882, не окончен).

Началом зрелого этапа творчества Л. стал 1837. В созданном сразу после гибели А. С. Пушки-на стих. «Смерть поэта» (опубл. в 1858) Л. подверг обвинению правящие круги, «жадною толпой стоящие у трона», чуждые России и равнодушные к её славе, олицетворённой в убитом поэте. Стихотворение быстро разошлось в списках, сделало имя Л. широко известным и навлекло на него политич. преследования. В февр. 1837 Л. был арестован и переведён из гвардии прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ, куда выехал уже в марте (через Москву). Стих. «Бородино», появившееся в майском номере ж. «Современник» за 1837, стало выражением патриотич. умонастроения Л., его увлечения героич. прошлым России, противопоставленным измельчавшей современности.

По пути к месту ссылки Л. побывал в Кизляре, Тамани, Ставрополе, Тифлисе и др., общался со ссыльными декабристами (А. И. Одоевский), с деятелями груз. культуры (А. Чавчавадзе). Инте-рес к быту и нравам кавказских народностей, к их поэзии отразился в записи тур. сказки «Ашик-Кериб», в поэме «Беглец» (обе опубл. в 1846), основанной на «горской легенде». В творчестве Л. как одна из ведущих окончательно утвердилась кавказская тема, разнообразно представленная в его поздних произведениях.

В окт. 1837 благодаря хлопотам Е. А. Арсеньевой вышел Высочайший указ о переводе Л. в л.-гв. Гродненский гусарский полк (в Новгородской губ.). В янв. 1838 он возвратился в С.-Петербург, в феврале прибыл в расположение полка, в апреле вновь определён к первому месту службы – в л.-гв. Гусарский полк (в Царском Селе). В 1838 опубликованы поэмы «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и «Тамбовская казначейша» (под назв. «Казначейша», с купюрами). Л. был принят в аристократич. и лит. кругах столицы, посещал Карамзиных, салоны В. Ф. Одоевского, А. О. Смирновой-Россет и др., пользовался вниманием пушкинского круга писателей (В. А. Жуковский, П. А. Плетнёв, П. А. Вяземский и др.). С нач. 1839, сблизившись с издателем А. А. Краевским, постоянно печатался в ж. «Отечественные записки». В февр. 1839 при дворе состоялось чтение 8-й, окончат. редакции поэмы «Демон» [по специально подготовленному списку, опубл. частично в 1842; все 8 редакций (или 7, по мнению некоторых исследователей) были реконструированы к 1964], над которой Л. работал с 1829. Вы-сочайшим приказом в дек. 1839 Л. произведён из корнетов в поручики. Не позднее весны 1840, в пародийном ключе переосмысляя мотивы «Демона», Л. сочинил поэму «Сказка для детей» (опубл. в 1842; не окончена). В апр. 1840 издан роман «Герой нашего времени» (входящие в него повести «Тамань», «Бэла» и «Фаталист» впервые появились в журнальных публикациях как самостоят. произведения), а в окт. 1840 – единственный прижизненный сб. «Стихотворения М. Лермонтова», включавший 26 стихотворений, поэмы «Песня про …купца Калашникова» и «Мцыри». Издания вызвали многочисл. отклики критиков (в т. ч. В. Г. Белинского, С. П. Шевырёва).

В февр. 1840 состоялась дуэль Л. с сыном франц. посланника Э. де Барантом, формальной причи-ной которой стал обмен колкостями на балу. Л. был арестован, предан воен. суду и в апр. 1840 переведён в действующую армию на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк. Летом и осенью 1840 в составе Чеченского отряда левого фланга Кавказской линии Л. принимал участие в экспедициях в Большую и Малую Чечню, походе в Темир-Хан-Шуру, в сражении на р. Валерик (описано в стих. «Я к вам пишу случайно, право…», 1840). За проявленную храбрость дважды представлялся к награде и дважды был вычеркнут из наградных списков лично имп. Николаем I.

В февр. 1841, получив двухмесячный отпуск, Л. прибыл в С.-Петербург, участвовал в подготовке 2-го изд. романа «Герой нашего времени» (дополненного предисловием автора). В конце марта, намереваясь полностью посвятить себя лит. деятельности и изданию собств. журнала, Л. попы-тался выйти в отставку, но получил отказ. В начале апреля ему было предписано в 48 часов покинуть столицу и отбыть на Кавказ. По дороге к месту службы Л. для поправки здоровья задержался в Пятигорске, где на дуэли со своим однокашником по юнкерской школе Н. С. Мартыновым, случившейся по неясным личным причинам, был убит.

В центре поэзии Л. – образ лирич. героя, обладающего ярко выраженной индивидуальностью. В юношеской лирике 1828–32, представляющей собой род лирич. дневника, это романтич. личность с трагич. мироощущением – избранник, обречённый на одиночество, стремящийся к действию и подвигу, не приемлющий покоя и забвения и предчувствующий свою раннюю гибель (в осн. чертах этот образ заимствован у Дж. Байрона). Конфликт с миром и людьми мотивируется высокими идеалами героя, не довольствующегося компромиссами и устремлённого к иному порядку бытия, к небесной отчизне (отсюда мотивы изгнанничества, вечного странничества и др.).

М.А. Врубель «Тамара и Демон»

Характерные особенности поэзии Л. – мышление антитезами (земля и небо, забвение и память, человек и природа, и др.), принципиально оценочный подход ко всему окружающему, сосредоточенность в определённом кругу подчёркнуто субъективных эмоций и оценок. Эгоцентричность юношеской лирики в зрелом творчестве Л. преодолевается благодаря стремлению уйти от прямого выражения своего «я», высказаться от имени «другого» («Бородино», 1837; «Казачья ко-лыбельная песня», 1840; «Завещание», 1841), увеличению доли символич. и аллегорич. стихо-творений обобщённо-философского содержания («Три пальмы», 1839; «Тучи», 1840). В сб-к 1840 Л. включил именно такие стихотворения, в которых личность автора, не исчезая совсем и не те-ряя своей индивидуальности, отодвинута на второй план. Соответственно в зрелых поэмах герой Л. объективирован в символич. образе Демона, в фигуре Мцыри – послушника в груз. мон., в противопоставленных, но взаимодополняющих образах Кирибеевича и купца Калашникова. Стилистич. своеобразие поэзии Л. определяется взаимодействием и взаимопроникновением разно-родных поэтич. традиций – «элегической школы» В. А. Жуковского, гражд. и филос. лирики 1820–30-х гг., восходящей к торжественной и духовной оде 18 в., а также поэзии А. С. Пушкина, с которой творчество Л. находилось в сложных отношениях притяжения и отталкивания. В свою очередь, Л. оказал влияние на таких разных поэтов, как Н. А. Некрасов, В. С. Соловьёв, В. В. Мая-ковский, А. А. Блок и др.

Драмы Л., принадлежащие к раннему периоду его творчества, соотносимы прежде всего с его юношеской лирикой и проникнуты сходными настроениями. Единственная пьеса, которую сам Л. считал достойной сцены, – драма в стихах «Маскарад». Сатирич. картина нравов совр. общества, напоминающая «Горе от ума» А. С. Грибоедова, здесь – лишь обстановка для разыгрываю-щейся романтич. «драмы страстей», в которой каждый образ приобретает обобщённо-символич. значение. Суровый нравственный приговор, выносимый личности, восстающей против ми-ропорядка, свидетельствует о кризисе романтич. индивидуализма на пороге зрелого творчества Л. Впервые полностью поставленный на сцене Малого театра в 1862, «Маскарад» остаётся един-ственной рус. романтич. драмой в репертуаре отеч. театров (значит. событием явилась поста-новка в Александринском театре в Петрограде в 1917, осуществлённая В. Э. Мейерхольдом, ко-торый дал «мистико-символистскую» трактовку драмы Л.).

Проза Л., наряду с пушкинской и гоголевской, стала высшим достижением в рус. лит-ре 1830-х гг. «Герой нашего времени» – первый опыт филос. и психологич. романа, в котором на конкретном совр. материале, на примере судьбы «героя времени», человека лермонтовского поколения, совершается ревизия осн. романтич. ценностей (любовь, дружба, свобода), поставлены карди-нальные религ.-филос. вопросы (предопределение и свобода воли, вера и неверие, отношение человека к Творцу и др.), не получающие однозначного решения. Социальные, национальные и историч. вопросы в романе оказываются лишь внешним выражением глубинных проблем лич-ности и бытия человека в мире. Этим обусловлено своеобразное построение романа, ставшего новаторским и в жанровом отношении. Он составлен из пяти сюжетно самостоят. повестей («Бэ-ла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»), объединённых вокруг фигу-ры главного героя, Печорина, причём расположены они не в хронологич. последовательности (тем самым игнорируются происходящие с ним внутренние изменения, «история» его души), а так, что образ «героя нашего времени» постепенно «приближается» к читателю благодаря сме-не повествователей с разными точками зрения (Максим Максимыч – странствующий офицер – сам Печорин) и в итоге всё-таки остаётся неразгаданным. Разные стороны проблематики и по-этики романа Л. оказались актуальны для И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др., значительно повлияв на рус. прозу 2-й пол. 19 в.

С детства увлекавшийся живописью, Л. создал многочисл. акварели, картины маслом, рисунки (пейзажи, портреты, жанровые сцены и др.), многие из которых связаны с кавказской тематикой.

Владимир Фёдорович [30.7(11.8).1804, Москва – 27.2(11.3).1869, там же; похоронен в Донском мон.], князь, рус. гос. и обществ. деятель, писатель, лит. критик, музыковед; тайн. сов. (1858), гофмейстер (1858). Учился в Благородном пансионе при Моск. ун-те (1816–22). Занимался музыкой. В 1826 переехал в С.-Петербург. С 1826 служил в МВД, секретарь Общего собрания Цензурного акта (1827–28). В 1846–61 помощник директора Имп. публичной библиотеки (в 1856 передал ей свою коллекцию книг и документов о России) и зав. Румянцевским музеем. С кон. 1820х гг. был хозяином одного из известнейших лит. салонов, отличавшегося широтой круга посетителей (своё значение салон во многом сохранил и после переезда О. в Москву в 1862).

Дебютировал в печати в 1820. Первый лит. успех О. принёс цикл сатирич. нравоописательных очерков «Письма к Лужницкому старцу» (1822). Один из основателей и председатель лит.-филос. «Общества любомудрия» (1823–1825); увлекался философией Ф. В. Шеллинга. Выпускал альм. «Мнемозина» (совм. с В. К. Кюхельбекером). До кон. 1820х гг. выступал в осн. с филос. и моралистич. аллегориями в прозе и статьями об искусстве, которое в духе романтич. универсализма рассматривал в связи с естеств. науками. Свои эстетич. взгляды попытался систематизировать в трактате «Опыт теории изящных искусств с особенным применением оной к музыке» (1823–25, опубл. в 1974).

С нач. 1830х гг. входил в пушкинский круг писателей. Один из организаторов ж. «Московский наблюдатель». В 1836 ближайший помощник А. С. Пушкина в ж. «Современник». В 1837 фактич. редактор ж. «Литературные прибавления к "Русскому инвалиду"». В 1839–42 соредактор А. А. Краевского в ж. «Отечественные записки»; поддерживал В. Г. Белинского (выражая при этом несогласие с его взглядами), принимал близкое участие в судьбе М. Ю. Лермонтова.

В 1830х – нач. 1840х гг. О. – один из ведущих рус. прозаиков, автор романтич. повестей, отличающихся преобладанием филос. проблематики и тяготеющих к объединению в циклы. Повести «Последний квартет Бетховена» (1831), «Opere del cavaliere Giambattista Piranesi» (1832), «Импровизатор» (1833) и «Себастиян Бах» (1835) – о психологии творчества, природе гениальности, сходной с безумием, и её неоднозначном отражении в жизни самих творцов – О. предполагал включить в неосуществлённый сб. «Дом сумасшедших», куда должны были войти также повести об ужасе пошлого существования «Бригадир», «Бал» (обе 1833) и др. В сб. «Пёстрые сказки с красным словцом, собранные Иринеем Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных учёных обществ» (1833), где О., следуя примеру Пушкина в «Повестях Белкина», скрылся под маской чудаковатого неудачника, непритязательного рассказчика услышанных от когото историй, вошли фантастические сказки преим. сатирической направленности; отмеченные влиянием Э. Т. А. Гофмана и близкие по гротесковой манере петербургским повестям Н. В. Гоголя, они обнаруживают невероятное, чудовищное и странное в повседневной реальности.

Для прозы О. характерно соединение романтич. элементов с рассудочностью и дидактизмом. Обычаи и нравы светского общества О. изображает резко критически: повести «Катя, или История воспитанницы» (1834), «Свидетель» (1839) и др. В повестях «Княжна Мими» (1834) и «Княжна Зизи» (1839) тема преступной любви трактована с моралистич. позиций, не утрачивая при этом своего романтич. обаяния. Нравств. коллизии привлекают О. и в жизни др. слоёв общества: повести «Сирота» (1838), «Живописец» (1839), «Живой мертвец» (1844), «Мартингал» (1846). В цикле «мистических» повестей «Сильфида» (1837), «Сегелиель, или Дон Кихот XIX столетия» (1838), «Косморама» (1840), «Южный берег Финляндии в начале XVIII столетия», «Саламандра» (обе 1841, в 1844 объединены в повесть в 2 частях «Саламандра») и др., описывающих взаимопроникновение бытовой и вневременной духовной реальности, отразилось увлечение О. алхимией и оккультизмом. О. принадлежат также сказки для детей «Городок в табакерке» (1834), «Мороз Иванович» (1841) и сб. «Сказки и повести для детей дедушки Иринея» (1841).Итоговое произведение О. – «Русские ночи» (1844), уникальный в жанровом отношении филос. роман в повестях, куда вошли и некоторые из ранее опубликованных сочинений. Построенный как филос. беседа между романтикомшеллингианцем, двумя прагматически мыслящими людьми и «русским Фаустом», воплощающим наиболее близкий автору тип универсального учёного, роман ставит глобальные вопросы о характере и перспективах совр. цивилизации, о трагич. разрыве бытия и сознания, заполняемом новейшими учениями с их иллюзорным систематизмом. В опровержение теорий Т. Р. Мальтуса и И. Бентама написаны центральные в романе повести-антиутопии «Последнее самоубийство» и «Город без имени» (впервые опубл. в 1839). Надежду на спасение и грядущее обновление человечества О. связывал с Россией; своё видение её будущего как всемирной державы О. выразил также в незавершённом романеутопии «4338й год» (два фрагмента опубл. в 1835 и 1840; полностью опубл. в 1926).

После издания собрания своих сочинений (ч. 1–3, 1844) О. практически не возвращался к худож. творчеству, занимаясь разносторонней культурнопросветительской деятельностью и популяризацией науч. знаний. В 1843–48 вместе с А. П. Заблоцким-Десятовским выпускал имевшее огромный успех среди крестьян «Сельское чтение» (кн. 1–4), где в увлекат. форме излагались начатки химии, физики, математики, истории и др.

О. – один из основоположников рус. музыкознания, муз. критики и муз. лексикографии. В 1825 дебютировал как муз. критик. Чрезвычайно высоко ценил творчество И. С. Баха, пропагандировал музыку В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Г. Берлиоза, признавал новаторство Ф. Листа и Р. Вагнера. Из отеч. композиторов выделял М. И. Глинку. Поддержкой О. пользовались А. А. Алябьев, М. А. Балакирев, А. Н. Верстовский, Н. Г. Рубинштейн, А. Н. Серов и др. Одним из первых О. распознал талант Н. А. Римского-Корсакова и П. И. Чайковского.